进化论告诉我们,生物世界存在个体差异。在生存竞争的压力下,适者生存,不适者被淘汰;物种保留的有利性状在代代相传的过程中逐渐变异,性状分异和中间类型消失后形成新物种。

在商业世界中,是否也同此理?组织能否顺其自然地培养出的高管,足以应对变化的挑战?还是受组织阶段性选择的影响,一些高管类型已经慢慢退出企业的后备梯队?本篇我们以医疗健康、金融和日常消费行业为例,观察不同类型高管的分布差异,为企业高管的发展提供跨行业视角。

在过去的十年里,中国见证了医疗健康产业的快速发展,市场在政策推动下走向成熟,需求稳步上升,创新与竞合生态也伴随革新技术的发展不断显露新变数。

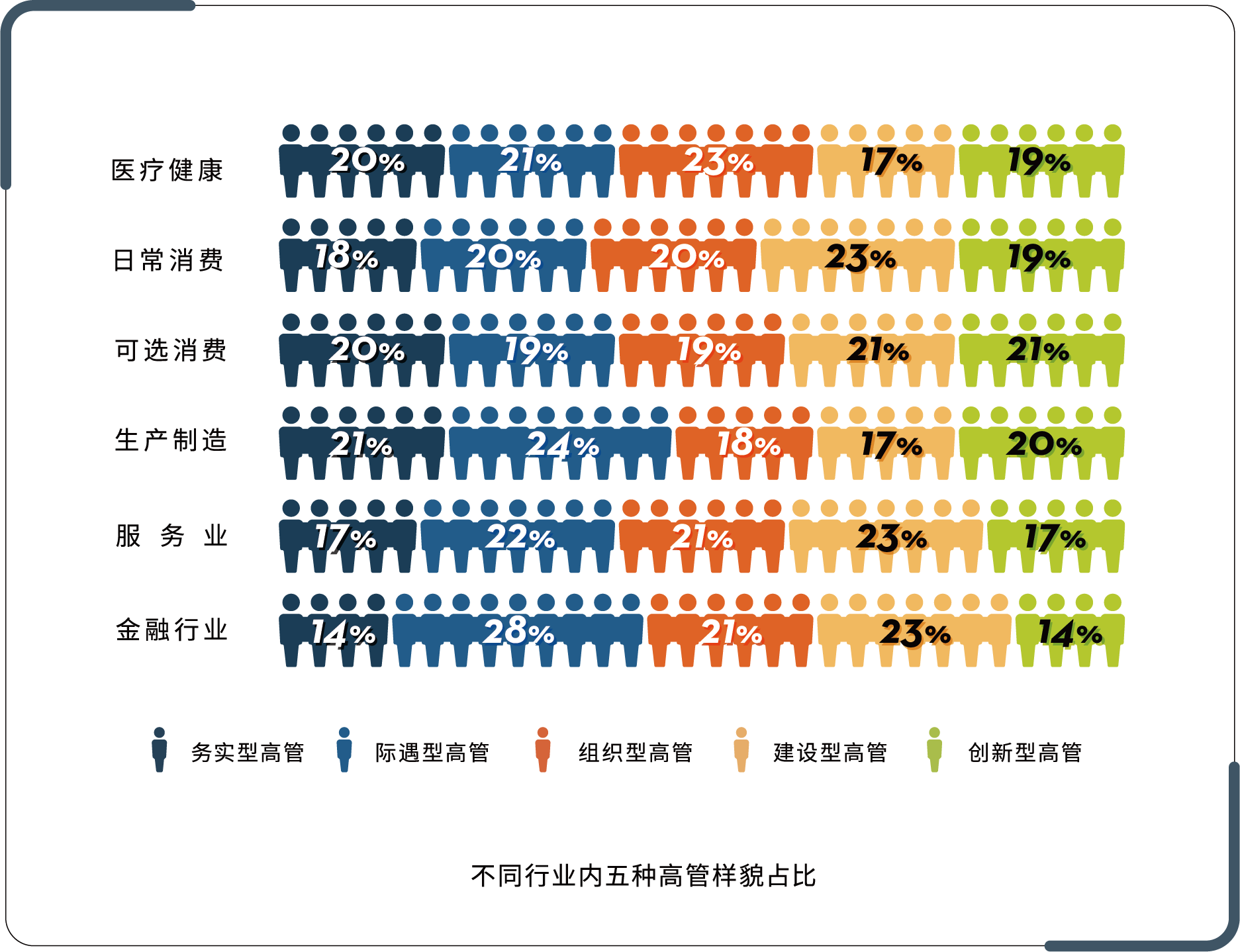

如图所示,大浪淘沙的医疗健康行业中,占比最高的是组织型高管。他们善于推动,既注重细节,追求完美的责任,又兼顾情绪,观察他人。遭遇频繁变动时,他们能带领组织重振旗鼓。同时,固执、孤注求成、不善于说服他人的建设型高管有退出竞争的迹象,在业内占比最低,这也反映了内外合作对行业的重要性。

随着后疫情时代的常态化,数字技术与医疗技术在更多场景结合,资本也在该行业进一步聚集,医疗健康行业将迎来更广阔、高竞争的成长机会。在此过程中,能从长远出发构想突破策略,同时又长于调度动员的创新型高管,价值和影响都将更加凸显。因此,如何克服行业的潜在惯性,更积极地识别和吸引合适的高管,对医疗健康行业的企业来说非常重要。

经历了前期高速增长后,中国金融业在近两年进入「增速换挡期」。严格控制风险是不变的底线。同时,业内企业也围绕自身资源禀赋探索创新模式和生态,寻求更高质量的持续增长。

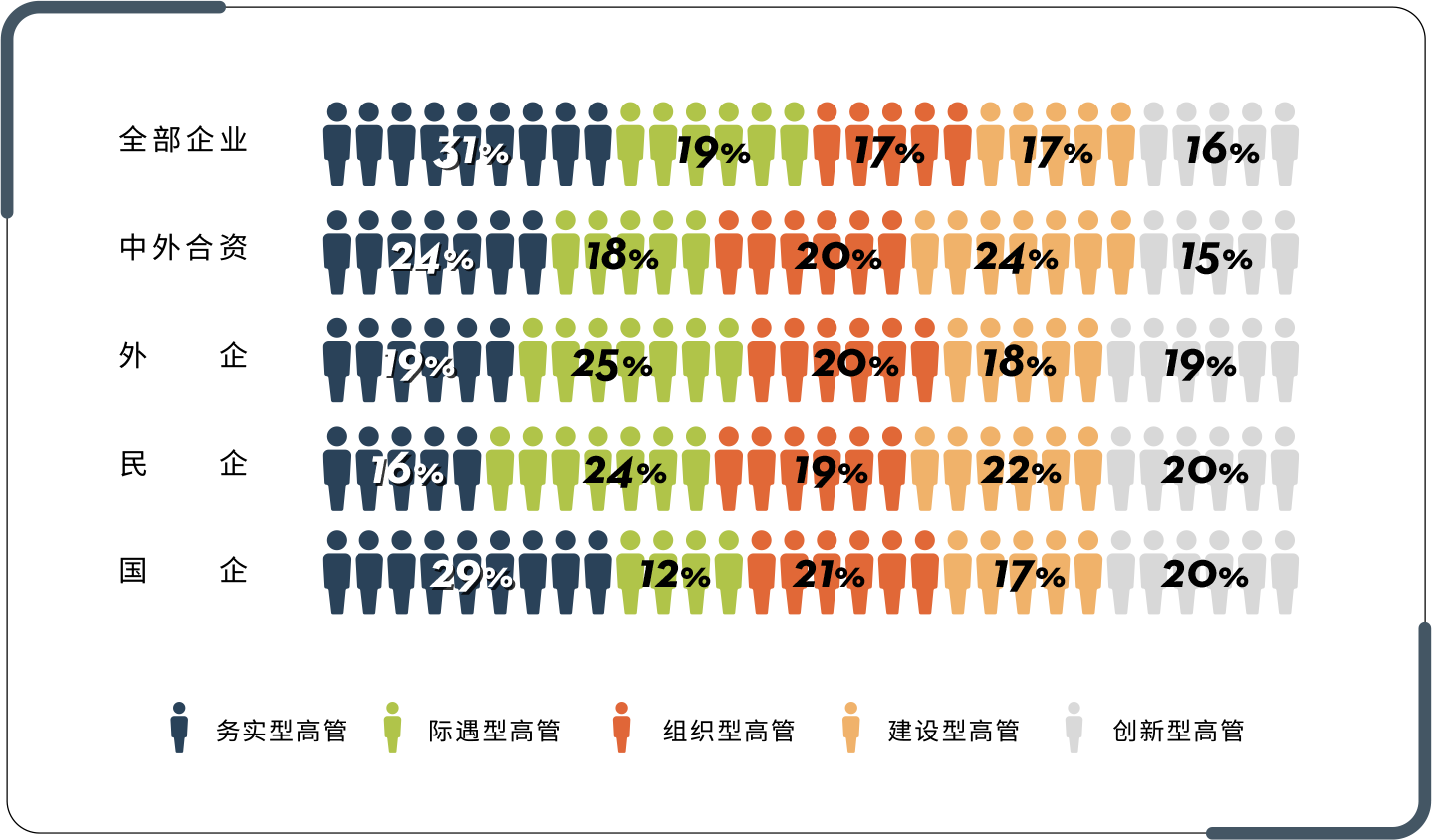

风险防范的一面给「安分守己」留下了最大的职业空间,金融业拥有占比最高的际遇型高管。在一个监管、体系、层级都壁垒分明的行业中前行,关注细节、规避风险、不做激进决策反而成为一种优势,他们也乐得守好自己的一方天地。另一方面,创新驱动价值的需求则给另外两类高管留出了舞台。相比之下,关注埋头做事的务实型高管最难得到垂青,跟全行业相比,占比落差最大。

随着转型的不断深化,金融业面临着整体增长放缓和分化的挑战,需要比战略转型、开放生态和强大执行等各类高管更多的协同努力。在此过程中,能否平稳管控际遇型高管的占比与影响,并灵活有机地布局其他四类高管,值得金融企业在转型过程中仔细思考。

日常消费行业在过去十年同样经历了高速发展,中国市场的消费升级、分级以及数字技术的渗透加持,都给各类企业留出了大量想象空间。有大趋势的带动,人才流入流出也更为频繁,各种类型高管的分布反而均衡。

日常消费领域,技术复杂性相对低,但市场变速快加剧了业务不确定性,是一个快攻快打、高频出击、迅速决策的行业,而来自终端的反馈是最关键的决策参考。在这个行业中,相对占比最高的是建设型高管(如图1.3所示)。相比其他类型高管,他们更善于寻机而动。这种迅速、高频的行动模式也更有助于赢得客户,占领市场。

不过,眼前的优势之于未来也可能暗藏隐患。建设型高管的固执会让他们的自信变成过分自信。一旦缺乏换位思考,执着于来自过去成功经验的「正确」打法,他们终会因影响力受限而尝到败绩。这一行业,如何保持已有赫赫战功的建设型高管的个人成长升级,对于他们继续引领企业再获成功至关重要。

跨界引将,异业学习

世界的概率是随机的,但古代哲学告诉我们:命由天定,运由己生。任何一个行业的管理者画像,都是个人选择与行业选择、个人成长与行业发展相互选择与交织的结果。

制造业的精准流程,造就了一批务实型高管的成长与留任;金融业的风险管控,为际遇型高管提供了更大的生存空间;医疗健康行业的政策监管需要组织型高管的穿针引线;服务业与消费领域的快攻快打、短决策流程,涌现出一批建设型高管。

但是,伴随数字化技术在生活和商业各领域的渗透,一个行业命题的最优解,可能来自于另一个行业的技术迁移。行业边界将逐渐变得更为模糊,各行业的转型也未必局限于原有的赛道。能引领企业未来发展的下一任高管、最佳候选人极有可能在组织,甚至行业之外。

因此,不拘一格、跨界引将,将是所有行业共同的课题。而对于领导者而言,如何在职业生涯的积累中放大个人禀赋,不断提升自己的行业适应性,增加个人对行业的容错性,亦是需要不断思考的议题。

中国领导者十年领导力图鉴

中国领导者十年领导力图鉴